眉下切開は、目元のたるみ改善や自然な若返りを目的として注目されている施術です。そんな人気の施術ですが、「眉下切開で失敗することはある?」「後悔する原因とは?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、眉下切開の失敗に関するよくある失敗例や原因、失敗しないための注意点などを詳しく解説します。また、クリニック選びのポイントや術後の過ごし方なども併せて紹介します。

この記事を読めば、眉下切開のリスクや対策を理解できるので、施術に不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

眉下切開の失敗例

眉下切開は、目元のたるみを改善できる美容施術ですが、残念な結果を招くケースもあります。はじめに、代表的な失敗例を紹介します。

傷跡が消えない

眉下切開後、傷跡が目立ち続けるケースは珍しくありません。 眉下の皮膚は薄いため、縫合が雑だったり、アフターケアが不十分だったりすると傷が治りにくくなることがあります。さらに、体質によってはケロイドになりやすい人もいます。

傷跡は医師の技量によっても左右されるため、医師選びの段階で症例写真や口コミを参考にして、経験豊富な医師を見つけることが重要です。また、カウンセリングや施術前に、術後の経過や必要なケアなども細かく確認することが大切です。当院の増田院長は、形成外科出身の医師として、縫合や傷跡の仕上がりに100倍のこだわりを持っています。そのこだわりの一つが、「毛包斜切開法」という高度な切開技術です。

当院の眉下切開の場合、眉毛に切り込んで皮膚を切除するため、通常であれば眉毛の毛根を損傷し、傷跡に毛が生えなくなるリスクがあります。しかし、増田院長は、毛根を傷つけないよう、皮膚に対して斜めにメスを入れて切開し、毛包(毛の根元)を残す技術を用いています。

さらに、斜めに切除した皮膚を平らに縫い合わせる高度な縫合技術により、傷跡から眉毛が生えてくるように仕上げるため、時間とともに目立ちにくくなります。この繊細な手技は、形成外科で培った技術と経験があってこそ実現できるものです。

また、術中の出血を止める際にも、電気メスを使用すると毛根を焼いてしまう可能性があるため、増田院長は必要に応じて電気メス以外の方法で丁寧に止血を行っています。こうしたひとつひとつの配慮が、「眉毛が生えなくなってしまう」「傷跡が不自然に残る」といったリスクを最小限に抑え、長く満足いただける自然な仕上がりにつながっています。

料金(自由診療)眉下リフト¥480,000(税込)+麻酔代¥55,000-¥110,000(税込)

リスク・副作用:熱感・むくみ・内出血・左右差・違和感・イメージとの相違などを生じることがあります。

増田院長の傷跡専用Instagramアカウントでは、一眼レフで撮影した術後経過の写真をご覧いただけます。仕上がりや傷の変化が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

眉毛が細くなった

眉下切開によって、眉毛が細くなるケースも見受けられます。眉毛の失敗は、必要以上に皮膚が切り取られた場合に起こります。また、切開の際に毛根が傷ついた場合は、眉毛が薄くなるため注意が必要です。

眉毛が細くなったり、薄くなったりすると傷跡が目立つだけでなく、顔全体のバランスが崩れやすくなります。眉毛の失敗を避けるためには、事前のカウンセリングで眉毛のデザインや形をしっかり相談することが重要です。施術後の仕上がりを、シミュレーションしてもらうとよいでしょう。

左右非対称の仕上がりになった

左右の眉の高さや形が左右非対称になるケースも、眉下切開の失敗例です。左右非対称は、医師の技術不足や事前のシミュレーションが不十分な場合に起こります。施術後に左右差が気になる場合は、修正のための追加手術が必要で、費用がさらにかかります。

眉の形や高さに少しでも違いが出ると、顔全体の印象がアンバランスになるため、施術を受ける前にリスクを回避することが重要です。

クリニック選びの段階で実際の症例写真を確認し、経験豊富な医師を見つけたり、カウンセリングで理想のデザインを具体的に伝えたりすることが重要です。

目と眉毛の距離が近くなりすぎた

切除する皮膚が多すぎた場合、目と眉毛の距離が極端に近くなることがあります。目と眉毛の距離が近すぎると、不自然な印象を与えてしまい、想像していた仕上がりと異なる原因となります。さらに、目元が疲れて見えたり、年齢を感じさせる仕上がりになったりするため、事前のシミュレーションがとても重要です。

眉下切開を成功させるためには、施術前に医師と仕上がりのデザインを十分に相談し、認識をすり合わせておくことが重要です。切開シミュレーションをしてもらえるクリニックを選ぶと、イメージを具体的に共有できます。

つり目になった

眉下切開で皮膚を切りすぎたり、縫合時に引っ張りすぎたりすると、目元がつり上がったような仕上がりになる可能性があります。眉下切開は、基本的にたるみが強いまぶたの中心から外側にかけて皮膚を切除するため、二重の中心から目尻にかけて幅が広がります。そのため、もともと末広型の二重の方はつり目になったと感じる方が少なくありません。

目元の手術のバリエーションが多い医師に施術を任せることで、つり目になるリスクを軽減できるでしょう。当院の場合、増田院長オリジナルの術式「ぱちキワ」を併用することで、丸い目に仕上げることが可能です。カウンセリング時に、理想のイメージを伝え、医師が提案するデザインが自分の希望に合っているかも確認することが重要です。

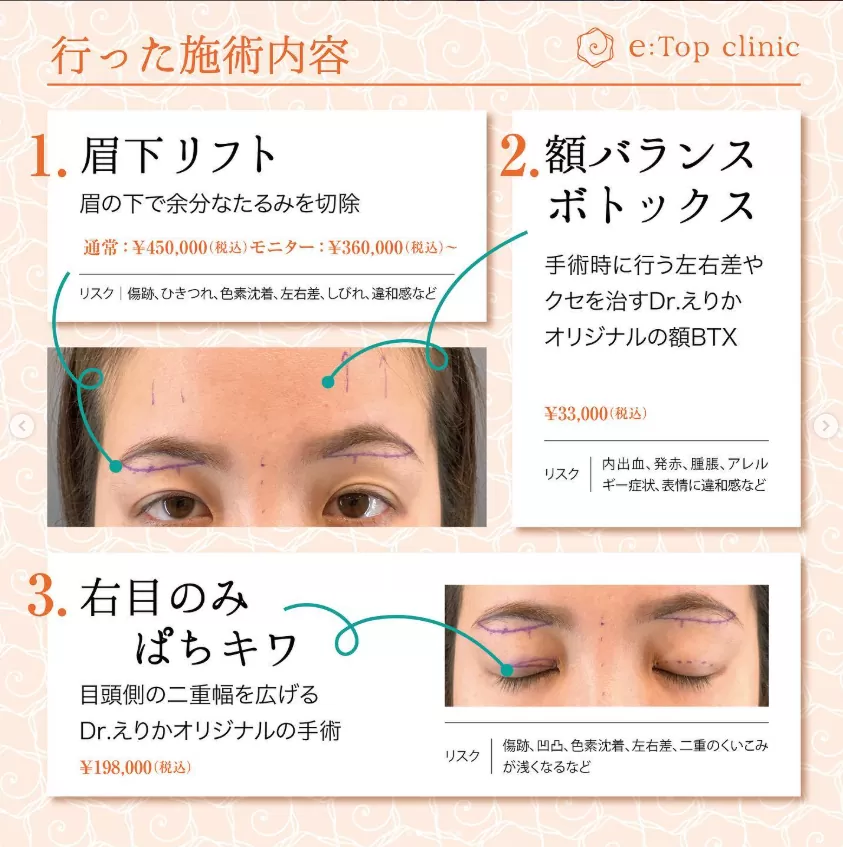

<眉下切開とぱちキワを併用した症例>

料金(自由診療)眉下リフト¥480,000(税込)+眉下同時ぱちキワ¥250,000(税込)+麻酔代¥55,000-¥110,000(税込)

リスク・副作用:熱感・むくみ・内出血・左右差・違和感・イメージとの相違などを生じることがあります。

変化を感じられなかった

施術を受けたものの、「期待していたほど変化を感じられなかった」といったケースもあります。変化を感じられない場合、切除する皮膚が少なすぎたり、眉下切開ではまぶたのたるみの原因に十分なアプローチがされていなかったりする可能性があります。変化を実感するためには、カウンセリングの段階で「どの部分をどのように変えたいか」を、医師にしっかり伝えることが重要です。

ただし、眉下切開を希望する方のなかには、目頭側の二重幅を広げたい、一重を二重にしたいなど、他の施術が適している方もいます。そのため、前もって希望する仕上がりのイメージを医師と共有し、眉下切開が最適かどうか診断してもらうのがおすすめです。

ひきつれが残った

眉下切開は、術後に皮膚のひきつれ感が残ることがあります。ひきつれの原因として、縫合の際に強く引っ張りすぎたり、皮膚がうまく馴染んでいなかったりすることが挙げられます。ひきつれが残ると不快感が続く可能性が高いため、クリニック選びの段階で、口コミを参考にするのがおすすめです。

ひきつれが気になる場合は、早めに施術を受けたクリニックに相談しましょう。適切なケアを受けられれば、時間とともに軽減していく可能性があります。

目を閉じにくくなった

眉下切開で過剰に皮膚を除去すると、まぶたが閉じにくくなる恐れがあります。目を閉じにくい場合、目が乾燥しやすいうえ、目の炎症が生じたり、日常生活に支障をきたしたりする可能性があります。眉下切開は顔全体の印象だけではなく、日常生活にも支障をきたす可能性があるため、計画性や医師の技術力が非常に重要です。

施術を受ける際は、しっかりとカウンセリングを受け、自分の希望だけではなく、不安に感じることも共有しておくことが大切です。事前にシミュレーション画像や症例写真で確認すると、リスクを低くできるでしょう。目の閉じにくさが心配な方は、術後にアフターケアをしてくれるクリニックや、修正の対応が可能なクリニックを選ぶことで、トラブルが起きた場合でも改善できる可能性があります。

<眉下切開後の閉眼の症例>

料金(自由診療)眉下リフト¥480,000(税込)+眉下同時ぱちキワ¥250,000(税込)+麻酔代¥55,000-¥110,000(税込)

リスク・副作用:熱感・むくみ・内出血・左右差・違和感・イメージとの相違などを生じることがあります。

仕上がりのイメージと違った

眉下切開後に、「理想と違う仕上がりになった」と感じるケースは少なくありません。目と眉が近くなることで、不自然に見えることがあります。仕上がりのイメージは、施術前にデザインや切除範囲など、医師とのすり合わせができていない場合に起こりやすい傾向にあります。

理想の仕上がりにするためには、カウンセリング時に自分が希望する仕上がりを具体的に伝えることが重要です。「自然な目元にしたい」「やわらかい印象を残したい」など、希望を伝えるようにしましょう。施術を希望するクリニックの症例写真やシミュレーション画像を確認して、仕上がりのイメージを共有しておくとよいでしょう。

ドライアイになった

眉下切開後に、ドライアイを発症したり、症状が悪化したりすることがあります。これは、切除する皮膚の量が多い場合や、これまで皮膚に覆われていた目元が露出することで引き起こされるものです。目の乾燥により、かゆみや異物感を覚えることがあり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。施術を受ける際には、切除範囲が適切かどうかを医師と確認することが大切です。

施術前からドライアイの症状がある方は、事前に医師に伝えたうえで施術プランを立ててもらうとよいでしょう。術後は目薬や加湿などのケアを積極的にすることで、症状を軽減できます。万が一、症状が強い場合には、医師に相談することが重要です。

眉下切開をやめた方がいい理由を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

眉下切開をやめた方がいいといわれるのはなぜ?やめたほうがいい人・おすすめな人も紹介

眉下切開で失敗が起こる背景には、デザインのミスや医師の技量が関係しています。事前に把握しておき、対策をすることで、リスクを減らし理想的な仕上がりを目指せます。

ここからは、眉下切開で失敗が起こる理由を解説するので、参考にしてみてください。

デザインのミス

眉下切開は、目元の印象を大きく左右する繊細な施術です。そのため、施術前のデザインが非常に重要になります。切除デザインが不十分なケースや、希望するイメージが正確に反映されていない場合に、不自然になることがあります。先述した目と眉毛の距離が極端に近くなる可能性や、左右のバランスが崩れる可能性があるため注意が必要です。

デザインのミスを防ぐためには、実績や経験が豊富な医師を選び、カウンセリングの際に具体的な仕上がりのイメージを伝えることが重要です。クリニック選びと施術前の医師との緻密なコミュニケーションが失敗を防ぐ鍵となります。

医師の技量

眉下切開は、切開を伴う繊細な技術が求められる施術です。医師の縫合技量が不足している場合、さまざまな問題が起こる可能性があります。縫合が雑で傷跡が段差になってしまい傷が目立つ仕上がりになったり、必要以上に皮膚を切り取ってしまったりするリスクがあるため注意が必要です。また、左右のバランスが不揃いになり、自然な仕上がりとならない可能性もあります。

眉下切開の施術を受ける際は、信頼できる医師を選ぶことが何よりも大切です。医師を選ぶ際は、過去の症例写真を確認し、実際に施術を受けた人の口コミを参考にするのがおすすめです。また、カウンセリング時には、施術の流れやアフターケアなどを丁寧に説明してくれるかどうかをチェックしましょう。

医師が患者の希望や不安にしっかり向き合い、最適な施術やデザインなどを提案してくれるクリニックや医師は信頼できます。クリニックは慎重に選び、自分の理想に合った仕上がりを目指すことが重要です。

当院では、丁寧なカウンセリングと個性を活かすオーダーメイド治療が特徴です。経験豊富な増田院長が、お客様一人ひとりの理想の美しさを追求し、自然で洗練された仕上がりを実現します。

>>東京・赤坂で眉下切開を受けるならe:Top clinic

失敗例かも?眉下切開の術後に見られる症状

眉下切開の術後に見られる症状のなかには、正常な回復過程でみられる症状だけではなく、失敗例に該当する症状もあります。

ここからは、眉下切開の術後に見られる症状などを詳しく解説します。万が一、以下に挙げる症状が長期間続く場合は、医師に相談しましょう。

腫れ・ボコボコ・内出血

術後の腫れや内出血は、眉下切開のダウンタイム時にみられる一般的な症状です。術後の腫れや内出血を最小限に抑えるためには、術後にアイシングをして安静にすることが大切です。また、クリニックのアフターケアの指示をしっかり守ることが、早い回復につながります。

ただし、数週間以上症状が続く場合や、ボコボコとした盛り上がりが残るときは、速やかに担当医に相談をしましょう。切開部位のボコボコは、縫合が雑だった場合や皮膚の重なりが強い場合に発生しやすくなります。

眼瞼下垂が改善されない

眼瞼下垂(まぶたを持ち上げる筋肉が弱く、目が開けにくい状態)の方は、眉下切開では改善できません。眉下切開は、皮膚のたるみによって黒目が隠れている偽眼瞼下垂と診断された場合に適応になるケースもあります。しかし、その場合でも切除する範囲が不十分だと、まぶたたるみが改善しないことがあるため注意しましょう。

施術前のカウンセリングで、眼瞼下垂かどうかしっかりと診断してもらうことが大切です。必要に応じて、眉下切開と眼瞼下垂の手術を2段階で組み合わせることで、より良い結果が期待できます。

料金(自由診療)眼瞼下垂 ¥600,000(税込)+当院眼瞼下垂後の眉下リフト¥430,000(税込)+麻酔代¥55,000-¥110,000(税込)

リスク・副作用:熱感・むくみ・内出血・左右差・違和感・イメージとの相違などを生じることがあります。

こちらのお客様も眼瞼下垂の手術後、視界が明るくなった一方で、目尻側の皮膚のたるみが目立つようになったことから、眉下切開を併用され、とてもすっきりとした印象に変化されました。

眼瞼下垂手術では、目の機能改善を目的として、上まぶたの中央部分の皮膚をある程度切除することが可能ですが、目尻側にいくにつれて皮膚が厚くなるため、過剰に切除すると不自然な二重やまぶたの形になってしまうリスクがあります。

そのため、中央〜目頭側は眼瞼下垂手術で、目尻側のたるみは眉下切開でアプローチするという「2段階の手術」が、より自然で美しい仕上がりを叶える鍵となります。

このように、それぞれの部位の特性に合わせて丁寧に設計することで、切開を伴う手術であっても“整形っぽさ”のない、ナチュラルな目元を実現することが可能です。

たるみ(数年経過後)

眉下切開の術後に目元がすっきりしても、数年後に再びたるみが気になることがあります。施術後のたるみは年齢とともに皮膚が少しずつ伸びたり、ハリが失われたりすることが原因であるため、失敗とはいえません。

目元の変化は年齢とともに少しずつ現れるため、日ごろのケアが重要です。手術後の効果は当院では約10年ほどとお客様にお伝えしており、十数年後に再度たるみが気になってきた場合は、改善を目指した適切な施術をご提案させていただきます。

眉下切開を失敗にしないための注意点

眉下切開は、まぶたのたるみ改善に効果的な施術ですが、術後の過ごし方次第で失敗につながるリスクもあります。理想の仕上がりを叶えるためには、術後のセルフケアが非常に重要です。

ここからは、眉下切開を失敗しないための注意点を紹介します。

傷口に触れたり擦ったりしない

眉下切開後の傷口は非常に繊細で、無意識に触れたり擦れたりすると、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。手で触れることで細菌が入り込み、炎症や感染が起こる可能性も否定できません。

さらに、洗顔やクレンジング時に強く擦ると、縫合部が開いたり色素沈着が残ったりすることがあります。マスクや、前髪の摩擦にも注意が必要です。術後1週間は特に傷口への刺激を避け、清潔かつやさしく扱うことで、きれいな仕上がりが期待できます。

安静にする

眉下切開後の腫れや内出血を抑えるためには、安静に過ごすことが不可欠です。特に、術後1週間は、血行が活発になるような行動を避ける必要があります。激しい運動や長時間の外出、入浴などは控え、静かな環境で過ごすことを意識しましょう。

また、スマートフォンやパソコンの長時間使用は目の疲労を招き、まぶたに余計な負担をかけてしまいます。術後の回復を早め、失敗リスクを減らすには、しっかりと体を休めることが大切です。

冷却する

術後の腫れを抑えるには、冷却が非常に効果的です。術後48時間以内は炎症のピークであり、この時期に正しく冷やすことでダウンタイムの短縮が期待できます。冷却は直接肌に氷を当てず、タオルやガーゼに包んだ保冷剤を10〜15分程度、1日数回優しく当てることがポイントです。

強く押し当てたり長時間冷やし続けたりすると、かえって血流が悪くなり、回復を妨げることもあるため注意しましょう。

頭を高くする

術後の腫れや内出血を軽減するには、就寝時の頭の位置にも配慮が必要です。頭が低いまま寝ると、顔まわりに血液が滞留し、腫れが悪化する可能性があります。術後数日は枕を2枚重ねる、またはリクライニング姿勢で寝るなどして、頭部を高く保ちましょう。

また、横向きやうつ伏せで寝ると、まぶたに圧がかかり、左右差や傷跡の悪化にもつながります。できる限り仰向けで、安定した姿勢を保ちながら休むことが重要です。

紫外線対策

眉下切開後の傷跡は非常に敏感で、紫外線の影響を強く受けやすい状態にあります。 日焼けによって傷跡が赤く残ったり、色素沈着が起こったりする可能性もあるため、術後は徹底した紫外線対策が必要です。

抜糸までは帽子やサングラスなど物理的に日差しを遮る方法を取り、医師の許可が出たら低刺激のUVカットクリームを使用するようにしましょう。些細な油断が仕上がりに大きく影響するため、紫外線対策は術後数ヶ月間続けることが理想的です。

飲酒・運動・喫煙は控える

飲酒・運動・喫煙は、いずれも術後の回復を遅らせる要因とされています。アルコールは血管を拡張させるため、腫れや内出血が悪化する可能性があります。喫煙によって血流が滞ると、皮膚の再生力が低下し、傷の治癒が遅れることも少なくありません。

また、運動による体温の上昇や発汗は、炎症を促進する原因になり得ます。 術後1週間はこれらの行為を控え、可能であれば1ヶ月程度は自制するのが理想です。仕上がりを左右する大切な時期と認識しましょう。

異常を感じたらクリニックに相談する

術後に、「腫れが引かない」「強い赤みや痛みが続く」「膿のような分泌物が出ている」といった異常を感じた場合は、すぐにクリニックへ相談しましょう。早期対応によって感染症の悪化や傷跡のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

よくある失敗の多くは、異常を見過ごして自己判断で様子を見てしまったケースです。信頼できる医師と密に連携をとり、少しでも違和感がある場合には遠慮なく相談する姿勢が、安全で満足度の高い結果につながります。

眉下切開で失敗しないためにできること

眉下切開(眉下リフト)+ぱちキワ®右目(上瞼たるみ取り)

リスク・副作用:だるさ・熱感・頭痛・蕁麻疹・痒み・むくみ・発熱・咳・冷や汗・胸痛、顔の雰囲気の変化、施術箇所の知覚の麻痺・鈍さ、しびれ、傷痕のもり上がり・凹み ・色素沈着、タルミが残る、仕上がりに左右差などを生じることがあります。

料金(自由診療)¥588,000+別途麻酔¥55,000(税込)

眉下切開で失敗を避けるには、信頼できる医師やクリニックを選ぶこと、そして施術前にしっかりとシミュレーションを受けることが重要です。後悔しないためには、自分に合った治療法を見極めたうえで、十分な情報を集め、納得できるカウンセリングを受けるようにしましょう。

最後に、失敗を防ぐためのポイントを4つ紹介します。

経験が豊富な医師を選ぶ

眉下切開の仕上がりは、医師の技術や経験が大きく影響します。経験の少ない医師による施術は、左右非対称になったり、傷跡がボコボコになったりするリスクが高まります。失敗を防ぐために、以下のポイントを押さえて、医師を選びましょう。

- 医師の実績や経験年数

- 過去の症例写真

- 実際に施術を受けた人の口コミ

それぞれ詳しく解説します。

シミュレーションをする

眉下切開は、施術前に仕上がりをイメージしておくことがとても大切です。具体的なイメージを共有するために、シミュレーションを実施するクリニックを選ぶことをおすすめします。シミュレーションでは、以下の点を確認すると良いでしょう。

- 施術後の目元の変化

- 切除する皮膚の範囲

- 目と眉毛の距離

イメージの共有が不十分だと、仕上がりがイメージと違ったり、後悔したりする可能性があるため、事前にシミュレーションをすることが重要です。

安心して任せられるクリニックを選ぶ

クリニック選びも、失敗を防ぐうえで重要なポイントです。価格を重視するのではなく、実績やアフターケア体制などを確認することが大切です。

カウンセリングが丁寧で、術後のケアを詳細に説明してくれるクリニックや医師を選ぶことで、トラブルに遭うリスクを軽減できます。

デメリットも説明してくれる

信頼できる医師であれば、施術のメリットだけでなく、傷跡の残り方やダウンタイム中のリスク、仕上がりの個人差といったデメリットも丁寧に説明してくれます。患者にとって不利な情報でも正直に話す医師は信頼性が高く、万が一の際にも誠実に対応してくれる可能性が期待できるでしょう。

逆に、メリットしか語らず「大丈夫ですよ」と軽く済ませる医師の場合、施術後に後悔するリスクが高まります。カウンセリング時の姿勢を、しっかり確認することが大切です。

アフターケアが充実している

術後の状態は人それぞれ異なるため、万が一トラブルが生じたときにすぐ相談できる体制があるかどうかは非常に重要です。 アフターケアが充実しているクリニックでは、施術後の診察が定期的にあり、必要に応じて処置やアドバイスを受けられます。

メールやLINE、電話などで相談を受け付けているクリニックであれば、患者側も安心して過ごせます。初回カウンセリング時に、術後のサポート内容も必ず確認しておきましょう。

安さだけで選ばない

眉下切開は美容外科施術の中でも高度な技術が求められるため、価格の安さだけで判断するのは非常に危険です。

費用を抑えたい気持ちは理解できますが、相場より極端に安い場合は、経験の浅い医師が担当する可能性があるほか、アフターケアが不十分なケースも見受けられます。

後悔しないためには、料金と実績のバランスを見ながら総合的に判断することが重要です。複数のクリニックでカウンセリングを比較し、自分が納得できる選択を心がけましょう。

眉下切開の名医の特徴を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

眉下切開の名医の特徴を徹底解説!名医の探し方やe:Top clinicの特徴などを解説

最適な治療法か確認する

眉下切開はまぶたのたるみに効果的な施術ですが、すべての人に適しているわけではありません。目頭側のまぶたのたるみには、増田院長オリジナルの術式ぱちキワや目の開き機能に問題がある場合には眼瞼下垂術が適しています。

一方で、眉下切開ではなく、切らない埋没法施術やまぶたの凹みにはヒアルロン酸注入など、他の方法が適している場合もあります。施術を検討する際には、自分の状態や悩みに最も合う治療法かどうかを見極めることが重要です。

当院では、丁寧なカウンセリングと個性を活かすオーダーメイド治療が特徴です。経験豊富な増田院長が、お客様一人ひとりの理想の美しさを追求し、自然で洗練された仕上がりを実現します。

>>東京・赤坂で眉下切開を受けるならe:Top clinic

眉下切開の失敗に関するよくある質問

眉下切開に関しては、仕上がりや将来の変化などへの不安から、よくある質問が多く寄せられています。ここでは、眉下切開に関して特に多い疑問を詳しく解説します。

ブログやX(旧ツイッター)で眉下切開は後悔するからやめた方がいいといわれるのはなぜですか?

眉下切開に関する後悔の声がブログやSNSで見られる理由は、主に仕上がりのイメージ違いや傷跡の残り方、施術後のひきつれなどです。情報収集不足のまま施術に踏み切った場合、理想通りの変化が得られず「やらなければよかった」と感じる人が一定数存在します。

また、ダウンタイム中の腫れや赤みが予想以上だったり、ケアが不十分で傷跡が目立ってしまったりしたケースもあります。過度な期待をせず、リスクを理解したうえで施術を検討することが大切です。

眉下切開すると老後はどうなりますか?

眉下切開はまぶたの皮膚を切除するため、老化による変化にどのような影響を与えるか不安に思う方も多いでしょう。老後に皮膚がさらにたるむと、再びたるみが目立ったり、切開の縫合によっては違和感を覚えたりする可能性があります。

将来の変化を見据えて施術範囲を決定するには、医師のデザイン力と手術経験が欠かせない要素です。将来的な変化も見越して施術範囲を決めるなど、医師のデザイン力と経験が重要になります。

眉下切開の施術後につり目になったと聞きましたが本当ですか?

眉下切開の術後に、つり目になったと感じるケースも一部存在します。これは、たるみを除去する際に皮膚の引き上げ方が不自然だったり、もともと末広型の二重の方は、手術の特性上目尻側の二重幅が広がることで起こるケースがあります。

こうしたリスクを回避するためには、事前のデザイン確認とシミュレーションが重要です。特に末広型の二重の方は、他の施術を組み合わせて丸い目に仕上げたり、手術のバリエーション豊富な医師に依頼し、仕上がりの自然さを重視することが必要です。

<眉下切開とぱちキワを併用した症例>

料金(自由診療)眉下リフト¥480,000(税込)+脂肪切除¥150,000(税込)+眉下同時ぱちキワ¥250,000(税込)+麻酔代¥55,000-¥110,000(税込)

リスク・副作用:熱感・むくみ・内出血・左右差・違和感・イメージとの相違などを生じることがあります。

眉下切開で失敗したくないならe:Top clinicがおすすめ!

眉下切開の成功には、技術力の高い医師と丁寧なアフターケアが欠かせません。e:Top clinicでは増田院長が一人ひとりの目元に合わせたデザインを提案し、仕上がりの自然さと満足度を追求しています。

また、カウンセリングから術後のケアまで一貫して対応し、不安や疑問にもしっかり寄り添ってくれる体制が整っています。失敗を避けたい方や、信頼できる環境で施術を受けたい方にとって、安心して任せられるクリニックです。

まとめ

この記事では、眉下切開の失敗を防ぐために知っておきたいポイントや、目元整形の失敗のリスクを避けるための具体的な対策などを解説しました。

傷跡や仕上がりに関するトラブルは、医師の技術不足や不適切なアフターケアが原因となるケースが多く見られます。信頼できるクリニック選びはもちろん、術後の生活やセルフケアの工夫も成功には欠かせません。

この記事を参考に、信頼できるクリニックを選び、施術前後の行動に気を配ることで、満足のいく眉下切開の結果を目指しましょう。

眉下切開のひきつれはなぜ起こる?原因と防止策

眉下切開のひきつれはなぜ起こる?原因と防止策 眉下切開のデメリットやメリットを徹底解説!眉下切開がおすすめな人・やめた方がいい人の特徴なども紹介

眉下切開のデメリットやメリットを徹底解説!眉下切開がおすすめな人・やめた方がいい人の特徴なども紹介 眉下切開の2回目はやめた方がいい?可能な理由と6つのリスクも解説

眉下切開の2回目はやめた方がいい?可能な理由と6つのリスクも解説 眉下切開と目頭切開は併用できる?併用するメリットや向いている人も解説

眉下切開と目頭切開は併用できる?併用するメリットや向いている人も解説